- Published on

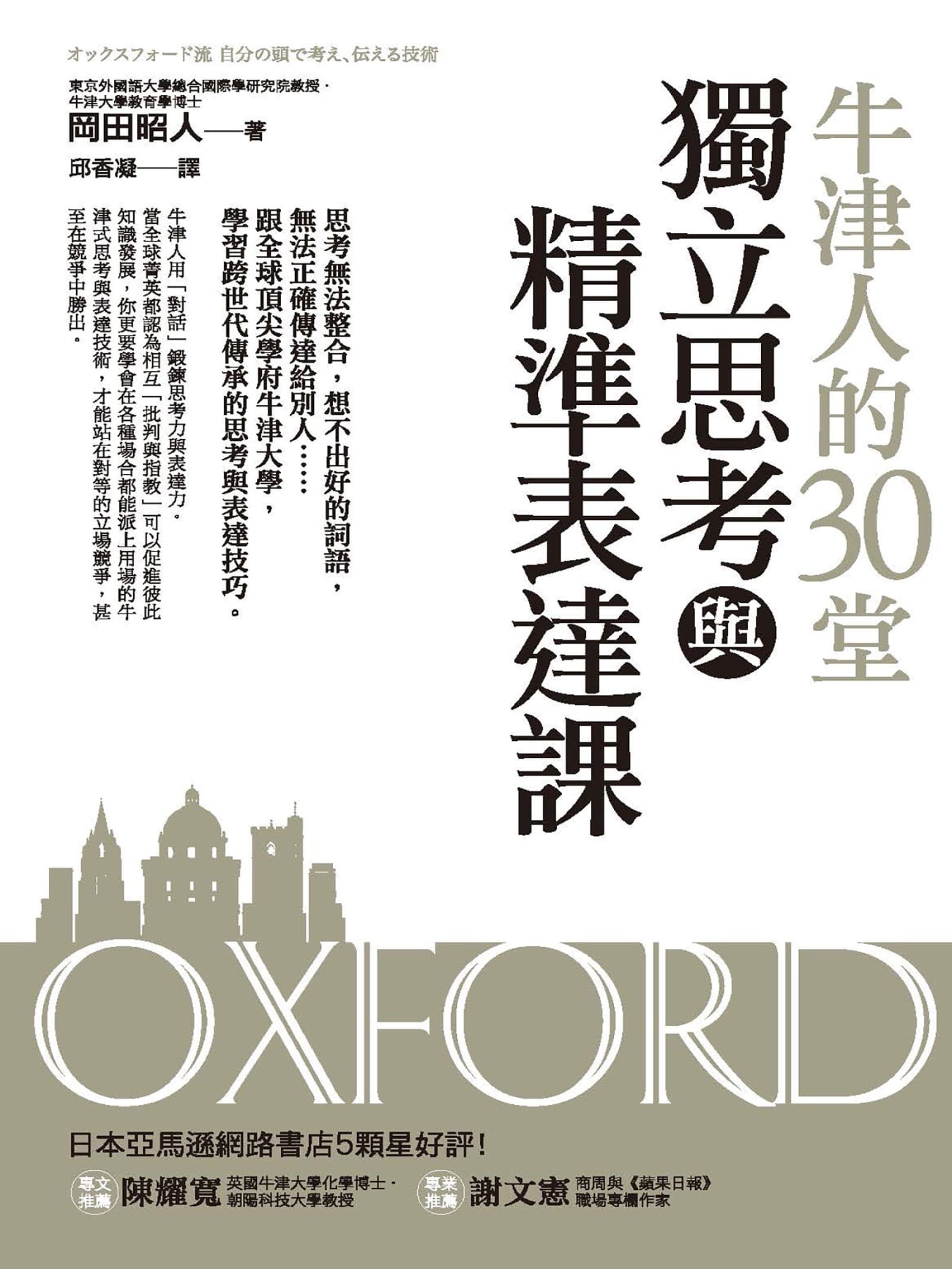

牛津人的30堂獨立思考與精準表達課

- Authors

- Name

- Ming Hsuan Tu

- @example

牛津人的獨立思辨:如何突破僵局,精準表達你的世界?

這本《牛津人的30堂獨立思考與精準表達課》提供了一個強大的框架,引導讀者不僅學習「如何思考」,更學習「如何有效表達」,最終實現「自我突破」。作者的熱情與真誠貫穿全書,使其不僅是一本工具書,更是一份鼓勵讀者勇於探索、挑戰自我的邀請函。它提醒我們,人生這幅畫的畫筆始終握在自己手中,而這些牛津式技巧,正是幫助我們彩繪出獨一無二人生的利器。

深度摘要

一、檢視閱讀與初步判斷

- 書名、副標題: 《牛津人的30堂獨立思考與精準表達課》。書名直接點明了主題:學習牛津人的獨立思考與精準表達技巧,並暗示內容將以「課程」形式呈現,提供30個具體指導。

- 目錄: 目錄結構清晰,涵蓋了「推薦序」、「前言」、「牛津的風格」以及五個核心章節:「準備技術」、「思考技術」、「話語技術」、「表達技術」、「反饋技術」,最後是「後記」。這種結構預示了本書將圍繞一套系統化的學習過程展開。

- 序言、摘要、索引: 推薦序和前言詳細闡述了牛津教育的特色(例如辯論、個別指導、自主學習)、本書的寫作目的(提升創造力、思辨力、批判力、表達力以增強競爭力),並強調了「造成破壞」(打破常識與溝通障壁)的核心理念 以及「準備、思考、話語、表達、反饋」的五大步驟循環。

- 出版者的宣傳文案: 雖然來源中沒有明確的出版宣傳文案,但序言已充分展現了本書的實用價值和目標受眾。

- 初步判斷: 這是一本 實用性書籍。它旨在傳授具體的技能與方法,引導讀者學會「用自己的頭腦獨立思考與表達」,以提升個人競爭力和解決問題的能力。其重點在於「如何做」,而非純粹的理論闡述或文學欣賞。

二、書籍深度分析

- 書籍分類:

- 分類: 本書明確屬於 實用性書籍。

- 閱讀重點: 閱讀此類書籍的重點在於深入理解作者提出的「獨立思考與精準表達」的目的與具體建議方法,並評估這些方法在實際生活中的可行性與應用價值。此外,還要思考我個人是否接受這些結論和方法,並闡明原因。

- 概要總結:

- 本書以牛津大學獨特的教育模式和作者的親身經驗為基礎,系統性地闡述了 如何透過「準備、思考、話語、表達、反饋」這五大循環步驟,培養並實踐獨立思考與精準表達的技術,以「造成破壞」和「突破障礙」的方式,增強個人在各領域的競爭力與自我實現。

- 結構分析:

- 全書大綱及邏輯關係:

- 推薦序與前言: 確立牛津教育模式的獨特性、本書的核心目的與作者的背景,點出「獨立思考與精準表達」的重要性。

- Chapter 1: 牛津的風格: 介紹牛津的學習特色,如辯論、個別指導、對話的重要性,並強調哲學作為一切學問基礎的地位。

- Chapter 2: 牛津式「準備技術」: 探討在獨立思考與表達前應做的準備,包括心態、思考技術、時間/地點/人物的管理,以及從模仿中學習的方法。

- Chapter 3: 牛津式「思考技術」: 深入介紹如何用自己的頭腦獨立思考,包括面對無答案問題的思考能力、資訊收集術、時間管理術、T-Shape思考、金字塔結構邏輯思考及心智圖等方法。

- Chapter 4: 牛津式「話語技術」: 闡述如何將思考整理成話語,包括創造對方能理解的話語、養成自問自答習慣(5W1H)、運用「重新架構」轉變說話方式,以及組織打動人心的言詞(AIDA法則)。

- Chapter 5: 牛津式「表達技術」: 聚焦於如何有效傳達想法打動對方,包括表達的前提、引起聽者興趣的方法(三點原則、九步驟)、活用五感進行非言語型溝通,以及培養說服力(辯論術、SDS法、PREP法)。

- Chapter 6: 牛津式「反饋技術」: 說明如何從反饋中突破障礙,包括反饋的重要性、掌握狀況與解決問題的能力、磨練「自我力」、壓力控制術,以及突破自我的方法。

- 後記: 再次總結本書核心,並鼓勵讀者將這些技巧應用於生活,實現自我。

- 邏輯關係: 全書依循「準備 → 思考 → 組織話語 → 表達 → 反饋」的 五階段循環。每個階段都提供具體的牛津式技術和方法,層層遞進,旨在全面提升讀者的獨立思考與溝通能力。從開篇確立背景與必要性,到各章節詳細講解具體方法,再到最後強調反饋與自我突破,結構清晰,邏輯嚴謹。

- 全書大綱及邏輯關係:

- 問題跟解答釐清:

- 主要問題: 作者試圖解決的 核心問題是:在現代教育(特別是日本教育)缺乏培養創造力、思辨力、批判力與表達力的現狀下,如何讓讀者學會「用自己的頭腦獨立思考與表達」這項技術,以提升個人競爭力並在國際舞台上活躍。

- 次要問題/議題:

- 如何彌補日本教育與歐美/牛津教育在思維和表達模式上的差異。

- 如何克服思考和溝通中的各種障礙(如「思考休克」、溝通障壁)。

- 如何在無標準答案、不確定性高的環境中,進行有根據的決策。

- 如何將抽象想法具體化,並清晰有效地傳達給不同背景的人。

- 如何培養面對批判、質疑時的心理素質與說服能力。

- 如何透過持續的反思與學習,實現自我成長和突破。

- 作者如何解決主要問題與每一個次要問題:

- 解決核心問題: 作者提供「準備、思考、話語、表達、反饋」五個階段的具體方法和技巧,旨在全面提升讀者的獨立思考與溝通能力。

- 彌補教育差異: 詳細描述牛津大學的「個別指導」、「辯論社」 等「以學習者為中心」的教育模式,並對比日本「灌輸型」教育。

- 克服障礙: 提出「思考的W曲線」 及應對「思考休克」的四種方法(加入不同領域知識、諮詢他人意見、轉換心情、從頭思考)。同時強調「造成破壞」的核心理念,即突破溝通障壁。

- 無答案問題決策: 強調獨立思考的意義是「針對沒有答案的問題徹底思考的能力」,並介紹T-Shape思考、金字塔結構邏輯思考、MECE原則 及心智圖 等工具來分析和解決複雜問題。

- 抽象想法具體化: 介紹IREP法 及5W1H自問自答 等方法來整理思考和創造語言。強調語言是放入「意義」的容器,並需注意「基模」差異。

- 培養應對批判: 透過「一對一指導」中教授反覆提出的「So what?」和「Why so?」 訓練學生應對批判的能力。在辯論術中,闡述辯論如何提高議論層級、加深彼此理解、培養主張能力。

- 自我成長與突破: 強調「反饋」的重要性,作為回顧與改善的過程。引入「自我力」的概念 及「壓力控制術」,並提出「自我突破 = 幹勁 + 環境 + 行動」的公式。

- 共識建立:

- 關鍵字詞及其定義:

- 獨立思考與精準表達: 作者將其定義為「針對沒有答案的問題徹底思考的能力」,並強調它不是「一個人思考」,而是透過與他人的「對話」累積培養,最終能清晰有效地將想法傳達給對方。

- 造成破壞 / 突破障礙: 指「打破常識」、「突破人與人之間溝通的障壁」,是積極的行動。

- 一對一指導 (Tutorial): 牛津特有的高度互動、個性化教學,透過問答和辯論培養批判、討論與解決問題能力。

- 思辨: 提出理論、接受疑問與反對,是探索真理的開端。

- 基模 (Schema): 因個人文化、經驗等形成的對事物帶有的見解或偏見。

- Serendipity (意外發現): 無意中獲得的機會或靈感,將「不幸」轉為「幸運」,需靠持續思考與觀察來捕捉。

- 初步思考技術: 指學習中的「記憶、理解、應用」階段。

- 進階思考技術: 指學習中的「分析、評鑑、創造」階段。

- IREP法: 一種短時間內表達想法的方法,順序為「主張→理由.根據→具體事例→結論」。

- 5W1H: Who, What, When, Where, Why, How,用於自問自答,創造語言和整理資訊。

- MECE: Mutually Exclusive Collectively Exhaustive,互不重複,互無遺漏的原則,用於分類整理資訊。

- 思考的W曲線: 描述人們在思考過程中,情緒會經歷兩次「思考休克」的低潮起伏。

- T-Shape思考: 同時擁有廣泛淺顯知識與集中深入專業知識的思考法。

- 金字塔結構(邏輯樹): 將主張置於頂點,根據和方法層層配置的邏輯思考構造。

- 心智圖: 一種用繪圖方式表達思考,延伸創意的工具。

- SDS法: 辯論時適用於有廣泛聽眾,重視故事性的方法(Summary → Details → Summary)。

- PREP法: 辯論時適用於專業聽眾,時間不充裕,想快速得出結論的方法(Point → Reason → Example → Point)。

- 麥拉賓法則: 判斷初次見面的人時,外貌、音質/說話方式、說話內容的比例分別佔超過70%、20%、不到10%。

- 帕雷托法則: 「八十比二十的法則」,指大部分結果取決於少數關鍵要素。

- 自我力: 指個人能力與人際關係相關的優點,以及與他人比較時勝出的自信。

- 我的理解是否一致: 我對作者所定義的關鍵字詞,其理解與作者的闡述保持高度一致。作者清晰地解釋了這些概念,特別是在與日本傳統文化和教育背景進行對比時,使這些定義更加鮮明。

- 關鍵字詞及其定義:

- 主旨提煉:

- 核心主旨: 「牛津人獨立思考與表達的技術,是一套經由『準備、思考、話語、表達、反饋』五個階段不斷循環,以『造成破壞』(打破舊有框架)為核心,在與他人對話與互動中錘鍊而成,旨在提升個人競爭力與實現更高層次的自我價值。」

- 闡述方式: 作者透過一系列具體的行動與原則來闡述主旨:強調思辨是從質疑開始;牛津的自主式學習造就獨立能力;歐美「以學習者為中心」的教學培養批判論證;「獨立思考」必須透過「對話」培養;以及自我突破需要「幹勁、環境、行動」三點連成一線。「造成破壞」作為核心理念,意指打破常識、突破溝通障礙。這些都緊密圍繞著核心主旨,提供了實踐的路徑。

- 論述分析:

- 作者論述結構: 作者首先提出「日本教育缺乏獨立思考與表達能力」的現狀與問題,將其與牛津教育形成鮮明對比,將牛津作為「理想典範」。接著,他將這項複雜的「牛津式技術」分解為「準備、思考、話語、表達、反饋」五個具體、相互關聯的階段,每個階段都提供多種實用方法和技巧。

- 論述的證據、前提、結論:

- 前提: 傳統日本教育在培養創造力、思辨力、批判力與表達力方面有明顯不足,而這些能力在全球化時代至關重要。牛津大學以其獨特教育模式,成功培養了這些關鍵能力。

- 證據: 作者引用自身在牛津大學的求學與在東京外國語大學的教學經驗,牛津畢業生(如柴契爾夫人、亞當.史密斯、托爾金、翁山蘇姬、霍華德.斯金格等)在各領域的卓越成就,PISA評量結果顯示日本學生擅長解題但缺乏對無答案問題的思考,歐美「以學習者為中心」與日本「灌輸型」教育模式的對比,牛津「一對一指導」的細節與其培養批判力的作用,以及教授反覆提出的「So what?」和「Why so?」詰問如何鍛鍊批判能力。此外,還引用了布魯姆的教育目標分類學、心理學和溝通學的法則(如帕雷托法則、麥拉賓法則、AIDA法則、MECE原則)、阿奇舒勒的TRIZ法則,以及阿基米德、牛頓等歷史案例 和文化人類學(約翰的田野調查) 等多方面證據支持其論點。

- 結論: 學習和實踐牛津式的「獨立思考與表達」技術,對於個人突破溝通障礙、提升競爭力並在社會中取得成功至關重要,且可透過五階段循環的實用方法達成。

- 因果關係: 作者清晰指出「日本教育模式 導致 能力欠缺」,以及「牛津教育模式 導致 能力培養」。他強調學習牛津式技術 將有助於 成功,例如「苦戰搏鬥」 培養 「承受得住『進退兩難』的思考力」,持續「自問自答」 創造 「語言詞彙」,適度壓力 提升 「工作效率」,以及「對話」是培養「獨立思考」的關鍵。其邏輯鏈條緊密,易於理解。

- 解答評估:

- 是否解決了問題: 是的,作者成功地提供了學習「獨立思考與精準表達」的具體路徑和方法。透過這五個階段,讀者可以獲得一套全面的工具箱,應對日常溝通和學術、職場挑戰。

- 未解決的問題: 雖然作者強調這些技巧「人人都能輕易學會」,但牛津大學「網羅世界精英」的入學標準,以及對學生高度專業知識的要求,暗示這些方法的習得可能存在一定的基礎門檻。對於學習基礎相對薄弱的讀者,實踐這些技巧可能會比預期困難。

- 作者是否意識到這些問題: 作者在某種程度上意識到此問題,他提到日本大學生疏於閱讀導致基礎薄弱,但他選擇將其轉化為鼓勵,並提供簡化的實用案例。

- 論述的完整性: 論述非常完整。作者從理論、經驗、方法、工具、心態多角度展開,形成了一個閉環且全面的指導體系,從個人內部思維到外部人際互動,再到自我反思與成長,都給予了充分的指引。

三、整體評價與主動閱讀展現

- 整體評價: 這本書是 高度實用且具有啟發性 的。岡田昭人教授的寫作風格真誠且富於洞察,他不僅分享了理論知識,更透過親身經驗和具體案例,讓「牛津精神」變得觸手可及。作者的知識儲備足以支撐其論述,從教育學、心理學到溝通學、文化人類學,旁徵博引。其論述清晰且邏輯嚴謹,觀點具說服力。

- 主動閱讀的展現:

- 與作者對話: 在閱讀作者對日本「灌輸型」教育與歐美「學習者為中心」教育的深刻對比時,我深有共鳴。作者提出「日本學生從未有機會發現只要到達『進階思考技術』的境界,等待自己的就會是一個『懂得學習之樂』的世界」,這讓我反思自己過往的學習經歷,是否也曾止步於記憶和應用,錯失了更高層次的學習樂趣。這也讓我思考: 在台灣的教育體制中,我們離「懂得學習之樂」的進階思考技術,究竟還有多遠?又該如何有效轉型?。

- 連結個人經驗: 作者提出的「思考的W曲線」 讓我印象深刻。我在面對重大專案或寫作時,也多次經歷從最初的「興奮激昂」到「思考休克」的低谷,再到「重新振作」的過程。作者提出的「加入不同領域的知識」、「諮詢他人意見」、「轉換心情」 和「再從頭思考一次」 等擺脫「思考休克」的方法,與我的經驗高度吻合。當我發現自己陷入瓶頸時,嘗試與不同背景的同事交流,或暫時放下工作去運動、閱讀,確實能帶來意想不到的靈感。

- 觀點的真實與意義: 作者強調「獨立思考不等於一個人思考」而是「必須藉由與他人的對話累積培養」 這一點極具意義。我的工作經驗也證明,許多創新點子和解決方案,往往是在團隊討論、跨部門交流甚至與外部專家對話中激發出來的。孤立的思考容易陷入盲點,而開放的對話則能擴展視野,提升思維韌性。作者在闡述日本「縱向社會」 對創新思考的阻礙時,也讓我思考到,即使在表面上強調「協作」的現代企業中,如果缺乏真正平等的對話環境,仍可能抑制創意的產生。

- 主題閱讀的思維(若有多本書籍):

- 雖然此處僅限於分析單一書籍,但若能結合其他關於溝通、批判性思維或領導力的書籍(如《高效能人士的七個習慣》、《批判性思考》等),則可進一步比較不同作者對「準備」、「溝通」、「反饋」等核心概念的闡述異同。例如,比較本書的「造成破壞」與其他書籍中強調的「建設性批判」或「尋求共識」有何異同,以及如何在不同情境中運用。這將有助於形成更全面、更細緻的見解。

結語:

這本《牛津人的30堂獨立思考與精準表達課》提供了一個強大的框架,引導讀者不僅學習「如何思考」,更學習「如何有效表達」,最終實現「自我突破」。作者的熱情與真誠貫穿全書,使其不僅是一本工具書,更是一份鼓勵讀者勇於探索、挑戰自我的邀請函。它提醒我們,人生這幅畫的畫筆始終握在自己手中,而這些牛津式技巧,正是幫助我們彩繪出獨一無二人生的利器。

問題起點

在我們身處的現代教育環境中,特別是日本教育,常常被指出在培養學生的創造力、思辨力、批判力與表達力方面存在明顯不足。這導致許多學生在面對沒有標準答案的問題時感到困惑,難以自己發現問題並提出解決方案。那麼,我們究竟該如何學習「用自己的頭腦獨立思考與表達」這項技術,進而提升個人競爭力,並在全球化舞台上活躍呢?

作者怎麼說

岡田昭人教授以其在牛津大學的求學經驗為基礎,提出了一套系統化的解決方案。他強調,牛津人的獨立思考與精準表達能力,並非遙不可及的天賦,而是一套經由「準備、思考、話語、表達、反饋」五個階段不斷循環,並以「造成破壞」(打破舊有框架)為核心,在與他人對話與互動中錘鍊而成的溝通技巧。

牛津教育的獨特之處在於其「以學習者為中心」的模式,透過辯論、個別指導(一對一指導)及自主學習,鼓勵學生從提出理論到面對疑問和反對,將思辨視為探索真理的開端。這種教育模式成功地培養了學生的批判性思考、解決問題的能力,以及在複雜世界中做出有根據決斷的智慧。獨立思考的真正意義在於「針對沒有答案的問題徹底思考的能力」,而這份能力必須透過與他人的對話累積培養,而非閉門造車。

筆記補充/延伸

牛津式思考的起點:從模仿到深度提問

「在思考新的創意或獨創的點子時,『模仿』別人的思考方式,是一種最初步的方法」。作者提到,透過閱讀三本與研究主題相關的書籍,足以找出該領域的「固定模式」。這種模仿不僅是為了學習技巧,更是為了「理解『範本』的創意來源及行動的『根據』、『價值』,也是學習的一部分」。然而,在實踐模仿時,應避免過度強調「自己的獨特性」,導致完全捨棄範本原有特徵的做法。

牛津人普遍養成「存疑精神」,對於世間一般人深信不疑的「正確答案」,反而會加以懷疑,著手探究。這意味著不僅要「對常識抱持懷疑,提出前所未有的想法」,更要「對這種理所當然的現象抱持疑問。接下來,還要試著思考相反的現象」,這是創新與發現的火花。

如何擺脫「思考休克」與提升創造力?

「人們在從思考轉移到行動的過程中,最少得體驗兩次『思考休克』」。當你一味專注於某一主題或問題,最終會走到「思考的極限」。此時,有幾種方法可以幫助我們擺脫困境:

- 加入不同領域的知識:「刻意放掉當下正在思考的主題,試著接觸完全不同領域的知識或資訊情報。令人意外的是,不同見解與點子往往便會因此浮現」。這正如TRIZ法則所指出的,「即使是新發生的問題,其實也可以在其他領域的問題中找到九成解決的方法」。

- 諮詢他人意見:「找出打破僵局的方法」,因為「『用自己的頭腦思考』的能力,必須藉由與他人的對話累積培養」。

- 轉換心情:「據說散步或簡單的運動對刺激大腦很有幫助」。

- 再從頭思考一次:「如果已經陷入思考極限的泥淖,無論如何也無法擺脫時,不如乾脆豁出去,重新回到起點」。

此外,「保持好奇心」是新的創意誕生於自由思考與行動的關鍵。作者將「好奇心驅動」定義為:「不受目標束縛,朝各種可能的方向發展好奇心,並自由採取行動,直到獲得新的創意為止」。

精準表達的技巧:邏輯、簡潔與非語言溝通

在溝通中,「整體數值的大部分結果,取決於構成整體的部分要素。別名『八十比二十的法則』」。因此,若想改善溝通問題,「只要改善最重要的二十%,就能解決八十%的問題」。

想要在短時間內有效表達想法,可以使用「IREP法」:「先從結論說起,再說明得出結論的理由及根據,然後舉出具體事例佐證,最後再強調一次結論」。在準備內容時,應確認「自己最想傳達的是什麼」、「是否深入聽眾關心的話題」以及「能否在時間內說完」。

簡報的基礎原則是「遵守『5W1H』的原則,並從『結論』開始說起」。在討論或發表時,牛津人習慣「用三個觀點來說明」,因為「若說明的要項超過『四點』,就會產生很難停留在對方的記憶中」。

溝通不僅限於語言,「根據『麥拉賓法則』,判斷初次見面的人是什麼樣的人,超過百分之七十的依據是外貌,音質與說話方式佔超過百分之二十,剩下不到百分之十才是說話的內容」。這強調了表情、視線、動作等非語言溝通的重要性。在對話中,「牛津大學的教授在傾聽學生們說話時,幾乎不『答腔』。這是因為,頻繁地答腔會造成『催促對方說話』的感覺」,而是透過溫暖的視線、點頭等方式表達傾聽。牛津人的「聽:說」比例大概是「七:三」,展現了重視傾聽的態度。

此外,「人們對語言詞彙的印象或『基模』並不是刻意造成的東西。而是受到母國文化習慣或規範影響,或基於個人體驗及知識自然形成」。因此,「與人交談時,如果對方的『基模』和自己一樣,那當然沒有問題,若是不相同,就必須多加注意」。運用「重新架構」的技巧,「就能把對方的缺點轉換為優點」,使話語更容易被接受。

反饋與自我突破:持續成長的動力

「反饋」的第一階段是「回顧學習或工作等內容,培養掌握狀況並試圖解決問題的能力」。這包括了「設定目標」、「執行」、「比較實際成果與目標」、「確定已達成什麼,未完成什麼」以及「應用反饋結果,設立新目標」的基本架構。透過反饋,我們能「認識『自我力』」,即自己獨特的強項,並將其轉化為自信。

當我們在學習或工作中遭遇困境,「自己的創意或想做的事突然變得明確,感覺眼前視野開闊,人際關係突然好轉等等,這種時期就是『自我突破』的時期」。自我突破可以用公式表示為:「幹勁」+「環境」+「行動」。當看不到接下來的路時,「『計畫下的突發性』:看不到接下來的路時更要抱持希望」。這鼓勵我們保持「好奇心→持續性→樂觀性→冒險心→彈性→好奇心」的循環。

最後,作者提醒我們:「把壓力想成達成目標的機會」,因為適度的壓力反而能提升工作效率,促進學習進度。

讀者反思

這本書為我們提供了寶貴的牛津式獨立思考與精準表達心法,但我們不禁要問:

- 在高度資訊化的社會中,如何確保我們所「模仿」的「範本」是真正有價值的,而非片面的資訊?

- 在強調個人成就的同時,如何在團隊合作中仍能保有並發揮牛津人所提倡的「獨立思辨」精神?

金句總表

獨立思考真正的意義,簡單來說,就是「針對沒有答案的問題徹底思考的能力」。

牛津大學最為人稱道的,都是能「自己發現問題,徹底思考並得出解答」的人。只會拿著別人出的問題尋找答案的人,不管再優秀都不會受到尊敬。

針對一個主題說話或寫文章時,請運用「5W1H」自問自答。如此一來,就能有效率地創造語言。

只要改善最重要的二十%,就能解決八十%的問題。

對常識抱持懷疑,提出前所未有的想法。

牛津人普遍養成「存疑精神」,對於世間一般人深信不疑的「正確答案」,反而會加以懷疑,著手探究。

學習的「分析」、「評鑑」與「創造」屬於「進階思考技術」,學習者才終於能感到「學習」是有趣而快樂的事。

「用自己的頭腦思考」的能力,必須藉由與他人的對話累積培養。

在思考新的創意或獨創的點子時,「模仿」別人的思考方式,是一種最初步的方法。

簡報的基礎說來理所當然,只要遵守「5W1H」的原則,並從「結論」開始說起即可。

先從結論說起,再說明得出結論的理由及根據,然後舉出具體事例佐證,最後再強調一次結論。

為了讓對方理解自己說話的目的,必須選擇最佳表達方式。

準備說話的內容時,我會特別確認三點:自己最想傳達的、是否深入聽眾關心的、能否在時間內說完。

「保持好奇心」:新的創意誕生於自由思考與行動之中。

好奇心驅動是不受目標束縛,朝各種可能的方向發展好奇心,並自由採取行動,直到獲得新的創意為止。

一味專注於某一主題或問題時,必定會走到「思考的極限」。這時,可以刻意放掉當下正在思考的主題,試著接觸完全不同領域的知識。

根據TRIZ法則,即使是新發生的問題,其實也可以在其他領域的問題中找到九成解決的方法。

養成自覺正在「思考某事」或「專注於某事」的習慣吧。

習慣從別人的研究中找出疑問並提出。

若說明的要項超過「四點」,就會產生很難停留在對方的記憶中。

適時加上「請用別的方式說明○○○的意思」等確認句,請對方用自己能夠理解的方式說明,這是討論時非常重要的一件事。

「您說的○○○,指的也就是□□□對吧?」可以像這樣,用自己的語言重複一次對方的內容。

演說時間六十分鐘,準備時間卻是其五倍。

牛津大學的教授在傾聽學生們說話時,幾乎不「答腔」,這是因為頻繁地答腔會造成「催促對方說話」的感覺。

問及「Why」(為何)的時候,一定要一併思考「Because」(因為)。

牛津人為了做出清楚明瞭的表達,習慣「用三個觀點來說明」。

一旦陷入某一門專業知識的窠臼,容易變得只從單一角度看待事物,造成缺乏平衡感與公平性的危險。

即使是新發生的問題,其實也可以在其他領域的問題中找到九成解決的方法,從所有不同的領域中找出解決問題的共通原理。

假設整體對話是十,牛津人的「聽:說」比例大概會是「七:三」吧。

把壓力想成達成目標的機會。