- Published on

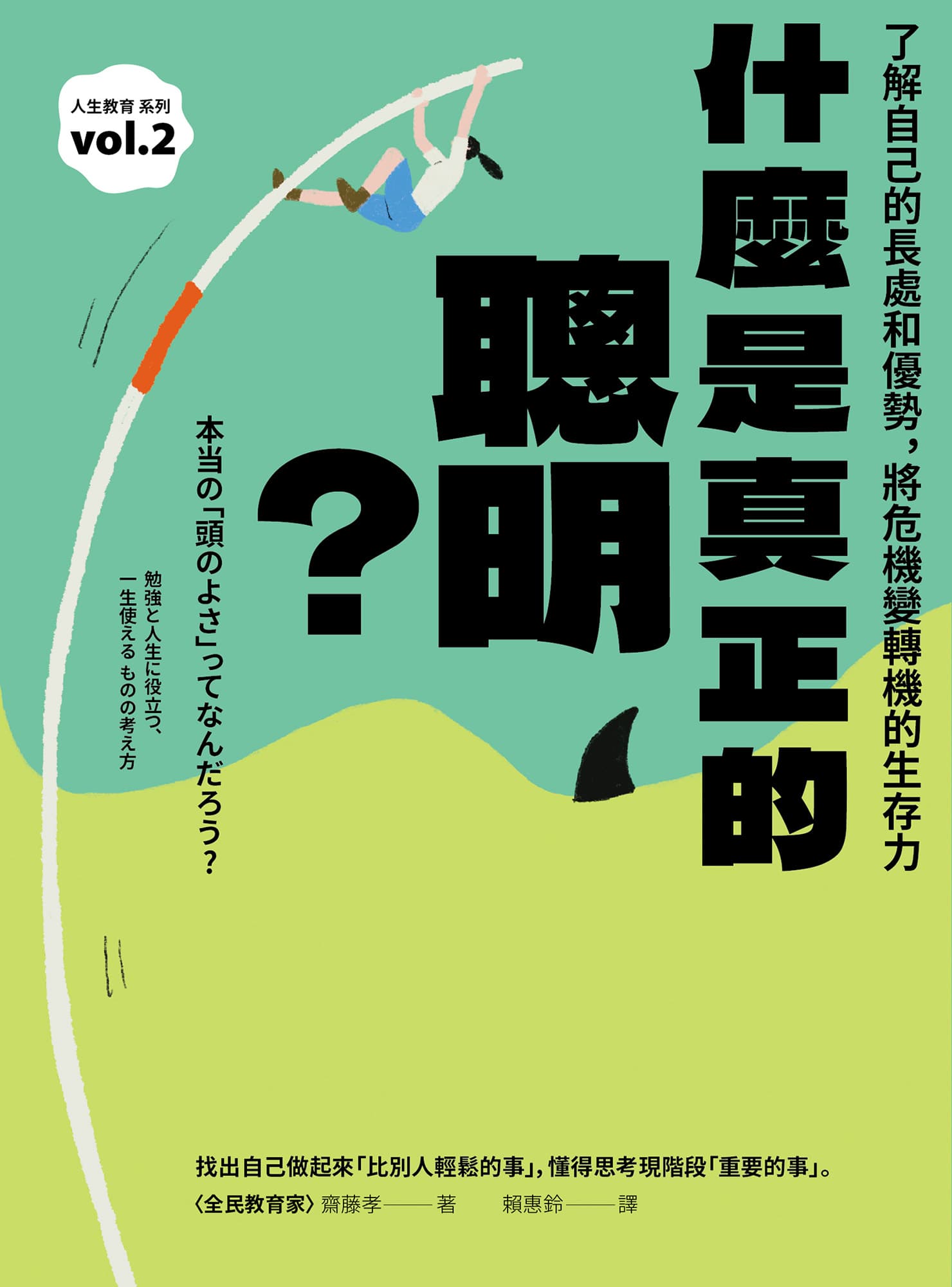

什麼是真正的聰明?:了解自己的長處和優勢,將危機變轉機的生存力

- Authors

- Name

- Ming Hsuan Tu

- @example

AI 深度摘要

檢視閱讀與初步判斷

透過快速瀏覽本書的書名、副標題、目錄、序言和重點摘要:

- 書名、副標題: 《什麼是真正的聰明? 了解自己的長處和優勢,將危機變轉機的生存力》。書名直接拋出核心問題,副標題則揭示了主題和目標(生存力、轉機)。

- 目錄結構: 內容涵蓋了學習目的、讀書技巧、閱讀習慣、心流體驗、人際關係處理,以及生存哲學,結構非常全面,旨在建立一套完整的生活和思考指南。

- 序言/摘要: 作者齋藤孝開宗明義指出「聰明」是一種大腦的「狀態」,而非固定天賦,並將其定義為「活下去的能⼒」。各章節摘要多強調實用性的結論,例如「學習能讓自己活得更輕鬆自在」、「學校是練習與人相處的地方」。

初步判斷: 這本書的類型是實用性書籍,但其基礎建立在教育學和溝通論等專業領域的見解上。本書主題在於重新定義「聰明」,將其從學業成績的狹隘範圍中解放出來,擴展為一種人生綜合的生存能力,並為青少年提供具體的行動和思考策略。

分析閱讀重點整理

1. 書籍分類

本書明確屬於實用性書籍。

閱讀重點: 作為一本實用書,閱讀重點應側重於理解和評估作者的目的與建議方法的可行性。我們需要理解作者如何將抽象的「聰明」概念轉化為具體的行動建議,並檢視這些方法(如學習技巧、轉念哲學)是否能實際幫助讀者提升「生存力」。

2. 概要總結

真正的聰明是一種以「智、仁、勇」為核心的強大生存力,它驅使我們透過熱情和不斷行動來拓寬人生的可能性,最終目標是將各種挑戰轉化為幸福的契機。。

3. 結構分析

本書邏輯從定義概念、闡述目的、提供方法到昇華哲學,脈絡清晰。

| 部分 | 主要內容 | 邏輯關係 | 筆記/重點內容 |

|---|---|---|---|

| I. 定義 (Ch 1) | 重新定義「聰明」與「生存力」 | 確立基礎概念 | 聰明是「適應社會的能力」,由「智仁勇」構成,體能也是一環。 |

| II. 目的 (Ch 2, 3) | 闡述學習與學校的真正意義 | 說明實踐場域 | 學習是為心中種植「多樣化的森林」;學校是練習人際關係的小型社會;理解青春期情緒(前額葉皮質)。 |

| III. 方法 (Ch 4, 5, 6) | 提供讀書、閱讀及熱情培養的具體技巧 | 實用操作指南 | 考試戰術需「選擇適合自己的做法」,運用三色原子筆記憶心法、聊天式學習法;鼓勵拓展不擅長的事物。 |

| IV. 哲學 (Ch 7, 8, 結語) | 探討人際相處、危機應對與長遠幸福 | 核心生存哲學 | 社交採取「先別下定論」;困境中須知「路不會只有一條」;轉念為「反而是件好事」;聰明最終是用在「讓自己得到幸福的地方」。 |

4. 問題釐清

作者試圖解決的主要問題: 什麼是「真正的聰明」,以及青少年如何培養這種足以應對複雜社會、獲取幸福的「生存能力」?。

次要問題或議題的發展:

- 學業觀念的偏差: 如何修正學生將「會讀書」視為聰明絕對標準的誤解。作者將聰明擴展到「適應社會的能⼒」。

- 學習動力的缺乏: 如何將「被強迫」學習的心態轉變為「主動好奇」。作者提出行動先於動機的觀點。

- 人際與情緒困擾: 如何在青春期掌握情緒控制與社交技巧。作者解釋情緒失控的生物學基礎(杏仁核與前額葉皮質),並建議在學校中練習相處。

- 未來選擇的焦慮: 鼓勵拓展可能性,並教授面對挫折時的心理韌性。作者強調轉念和意識到「路不會只有一條」的重要性。

5. 共識建立(關鍵字詞定義)

| 關鍵字詞 | 作者的定義 (含筆記) |

|---|---|

| 聰明 (Smartness) | 是一種腦的「狀態」,不是固定的分類。它是人類為了堅強地「活下去」所獲得的能力。 |

| 真正的聰明 | 具備「智(思考的⼼)、仁(感受的⼼)、勇(改變現實的⼼)」三大要素,最終目的是讓自己得到幸福,並能思考「什麼是真正重要的事」。 |

| 生存能⼒ | 能夠適應社會的能力,以及能將危機變轉機、意識到「路不會只有一條」的靈活思維。 |

| 聊天式學習法 | 兩人一組,輪流說出自己記住的教材內容,由對方糾正錯誤,是一種有效的「輸出」訓練。 |

| 三色原子筆記憶心法 | 在閱讀或學習時,用藍色畫次要重點、紅色畫主要重點,綠色標示自己覺得有趣的地方,用以整理思緒和突出重點。 |

| 前額葉皮質 | 腦中最晚成熟的部分,負責控制感情及衝動。 |

6. 主旨提煉

核心觀點: 真正的聰明是具備主動解決問題、與世界和他人和諧共處的能力。

這些觀點透過以下句子闡述:

- 智仁勇的全面性: 真正的智商、智慧,不是只有知識而已,還要具備「智(思考的⼼)、仁(感受的⼼)、勇(改變現實的⼼)」。這強調了情感(仁)和實踐(勇)與理智(智)同等重要,是構成智慧的必要條件。

- 應對社會的智慧: 學校畢業後的人生,需要的聰明是在「適應社會的能力」上。這表明聰明的價值體現在社會實踐中,而非單純的學術成就。

- 心態的轉換力: 當你能將任何事情都以「這反而是件好事」、「其實很開心」的角度思考,就不會再害怕失敗了。這種觀點為讀者提供了強大的心理工具,將負面經驗重新架構成積極的養分。

- 熱情是基礎: 聰明的基礎建立在「熱情」上,想了解不了解的事、想做到辦不到的事,這種內心的熱情會化為持續思考「該怎麼做才好」的能力。熱情被視為驅動智慧成長和改變現實的根本動力。

7. 論述分析

作者的論述邏輯嚴謹,主要論述架構為:

- 前提1(知識局限): 傳統學業成績並非衡量成年後「聰明」的唯一標準,社會更看重生存力和適應性。

- 前提2(構成要素): 真正的生存力由智仁勇三要素構成,且需要持續的熱情和行動來維持。

- 前提3(實踐途徑): 這種能力可以透過具體的方法訓練(如「聊天式學習法」、閱讀習慣、體能訓練)和心理調適(如轉念、拓展可能性)來獲得。

- 結論: 青少年應將目標設定為培養智仁勇和生存力,將聰明才智用在讓自己得到幸福的地方。

邏輯性評估: 論述在概念層面具有高度說服力,特別是將智仁勇與現代生存力連結起來,使抽象的「智慧」變得可操作。作者提供了許多經驗證據和具體事例(如頂尖運動員的聰明、個人的考試經歷、卡夫卡《變形記》的閱讀體驗)來支持其前提,增強了論點的邏輯和可信度。因果關係明確:透過主動練習和心態轉換,能有效提升綜合能力,進而獲得更廣泛的選擇權和幸福感。

8. 解答評估

主要與次要問題的解決方法:

| 問題 | 解決方法與論述 | 筆記補充 |

|---|---|---|

| 定義聰明/生存力 | 具備「智仁勇」,能應對現實社會、思考「重要的事」。 | 將危機變轉機。 |

| 學習與考試 | 學習是為了「他⼈的森林」,考試應制定適合自己的獨特戰術。 | 運用聊天式學習法 和三色原子筆記憶心法。 |

| 情緒與社交 | 理解青春期大腦(前額葉皮質/杏仁核),保持好心情,不要否定別人的愛好(避免言語暴力)。 | 社交策略:對不熟的人,先別下定論。 |

| 面對困境 | 意識到「路不會只有一條」,主動轉念為「這反而是件好事」。 | 鼓勵在危險時推開逃生門(尋求可信賴的大人幫助)。 |

問題解決判斷: 作者成功地為其主要問題(什麼是真正的聰明)提供了一個全面的實用性解答。作者的觀點提供了具體的工具和心態調整方式,對讀者具有高度指導性。

未解決的問題: 作者意識到,雖然提出了許多方法,但某些現實問題,如家境清寒和學歷對職業的影響,仍無法簡單解決。他採取了務實的態度,例如建議即使經濟困難,從長遠來看上大學仍是正確的解答。

論述完整性評估: 論述完整且具備高度整合性。作者將學習、閱讀、社交、情緒控制和生存哲學(轉念)整合在「生存力」這一核心概念下,使讀者能夠將書中的各項技巧視為提升整體智慧的環節,而非孤立的建議。

AI 深度摘要

真正的聰明:一種由「智仁勇」驅動、將危機轉化為幸福的生存力

整體評價:觀念的擴展與實踐的藍圖

齋藤孝的這本書成功地將「聰明」這個詞彙,從單純的智力測驗或考試分數中解放出來,擴展為一種人生層次的「生存力」。作者的知識體系足夠且具說服力,特別是他結合了教育學、腦科學(如前額葉皮質和杏仁核的討論)以及個人經驗來支持論點。

我認為本書最深刻的見解在於智仁勇的定義。真正的聰明不僅是**「智」(掌握問題本質的判斷力),還必須包含「仁」(誠懇、體貼地與人相處)和「勇」(付諸行動改變現實的魄力)**。這有力地論證了在高度互動的現代社會中,溝通能力和觀感比單一的專業能力更為重要。

作者的論述邏輯清晰,且充滿了實際操作的可行性。例如,他並沒有空泛地鼓勵讀書,而是提供了具體的策略,如「兩週澈底強化學習法」 和「三色原子筆記憶心法」,讓讀者能夠找到適合自己的學習模式。

主動閱讀的展現:與作者的對話與經驗連結

作為一位主動讀者,我與作者的觀點進行了以下對話:

對話一:關於聰明與生存力的定義

- 我的提問: 既然聰明被定義為生存力,那麼在現實競爭激烈的社會中,是否只有「智」才是獲得機會的敲門磚?

- 作者的回應: 智仁勇缺一不可。作者承認學歷仍是社會的「通⾏證」,但強調一旦進入社會,衡量標準將變成「能否適應社會」。他以自己的經歷為例,即使曾有高學歷但因「充滿攻擊性」而找不到工作,最終深刻反省,體認到「觀感比能力更重要」。

- 我的理解與連結: 我同意作者關於「仁」的重要性。在現代職場中,跨部門協作和團隊合作是常態,若不懂得「讓⼈感覺舒服的溝通能⼒」,再高的智商也會變成孤島。我曾見過一些技術專家,雖然專業知識極為豐富,但因習慣「毫不留情地指出對方的錯誤」,導致團隊氣氛被破壞,進而影響效率,印證了作者所說「鬧脾氣會破壞氣氛」。

對話二:關於閱讀與熱情的培養

- 我的提問: 許多人難以養成閱讀習慣,覺得書本無趣,如何才能像您所說,體驗到「再也沒有比進入書中的世界更有趣的事」的樂趣?

- 作者的回應: 閱讀需要好奇心,且書是通往世界的「任意門」,讓你與作者對話,擺脫孤獨。關鍵在於連結。

- 我的理解與連結: 您的筆記提到「不喜歡的事一定會連結到你喜歡的事」。這是一個極為有意義的觀點。以我自己為例,我最初對古典哲學毫無興趣,認為艱澀難懂。但因為喜歡科幻小說中的倫理困境,我開始探究這些困境的起源,這反過來讓我發現古希臘哲學(如蘇格拉底)中對「該怎麼活下去」的深刻思考,瞬間與我的興趣產生了連結。這證明了只要保持「知性的好奇心」,並將閱讀視為「⼈⽣的⼀種體驗」,我們就能在心中種植作者所稱的「豐富的森林」。

對話三:關於面對困境的態度

- 我的提問: 面對巨大的失敗或無力改變的現實時,如何維持積極的心態?

- 作者的回應: 聰明的人要能考慮到不同的可能性,知道「路不會只有一條」。即使結果不好,也要將心態轉化成「這反而是件好事」,並在做出決定後,相信這是當下的最佳解。

- 我的理解與連結: 這是一種強大的心理韌性。正如作者引用的例子:朋友失戀後說「巴士還會再來」,以及學生成為老師前經歷了五十多次失敗和公司倒閉。這告訴我們,即使像落榜或失業這種看似無法挽回的失敗,只要擁有轉念的能⼒,就能重寫過去的經驗,使之成為現在成功的養分。這也驗證了「學習克服不拿手的事情,就能讓自己的行動更自由」 的觀點,因為每一個克服的困難,都增加了我們未來選擇的彈性。

總結來說,這是一本充滿智慧和溫情的實用指南,其論點真實且有意義。作者不僅解決了「如何變聰明」的操作問題,更提升到了「如何堅強且幸福地活下去」的哲學高度。